探索肠道菌群|人体内的“隐形器官”

肠道菌群是人体内一个复杂的微生物生态系统,由数万亿细菌、真菌和病毒组成,其基因组规模远超人类自身基因。它们与宿主共生共存,参与消化、免疫调节、代谢平衡等多种生理功能,堪称“隐形器官”。本文将带你科学认识肠道菌群的组成、功能及影响因素,揭开它与健康的奥秘。

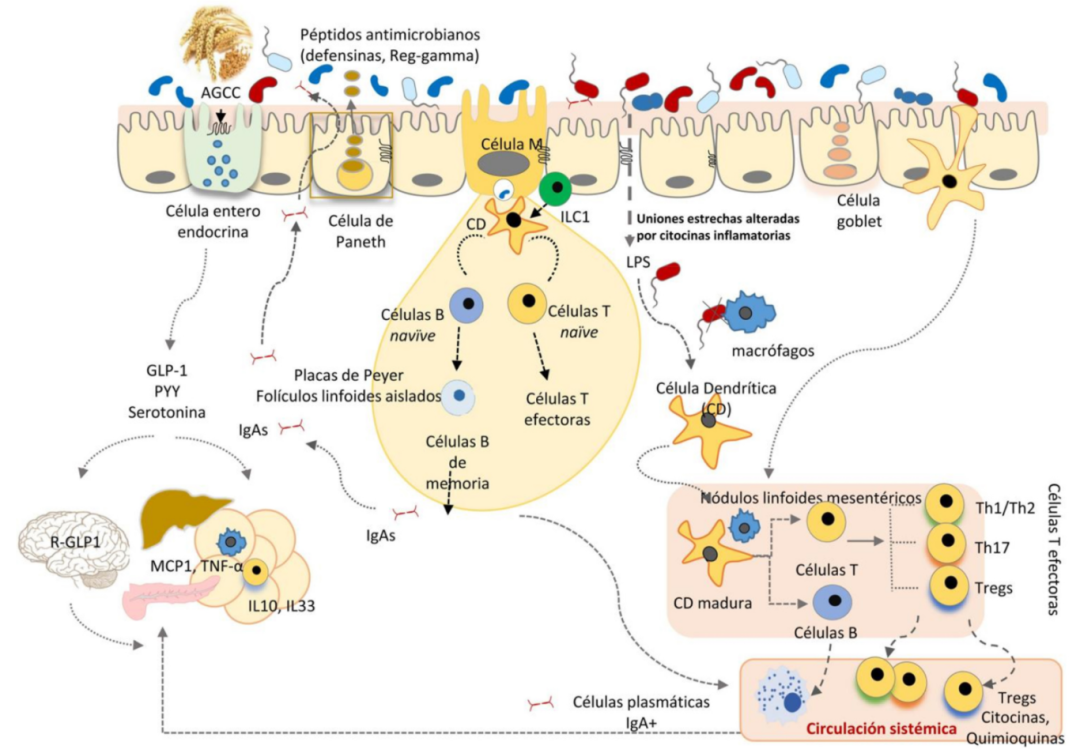

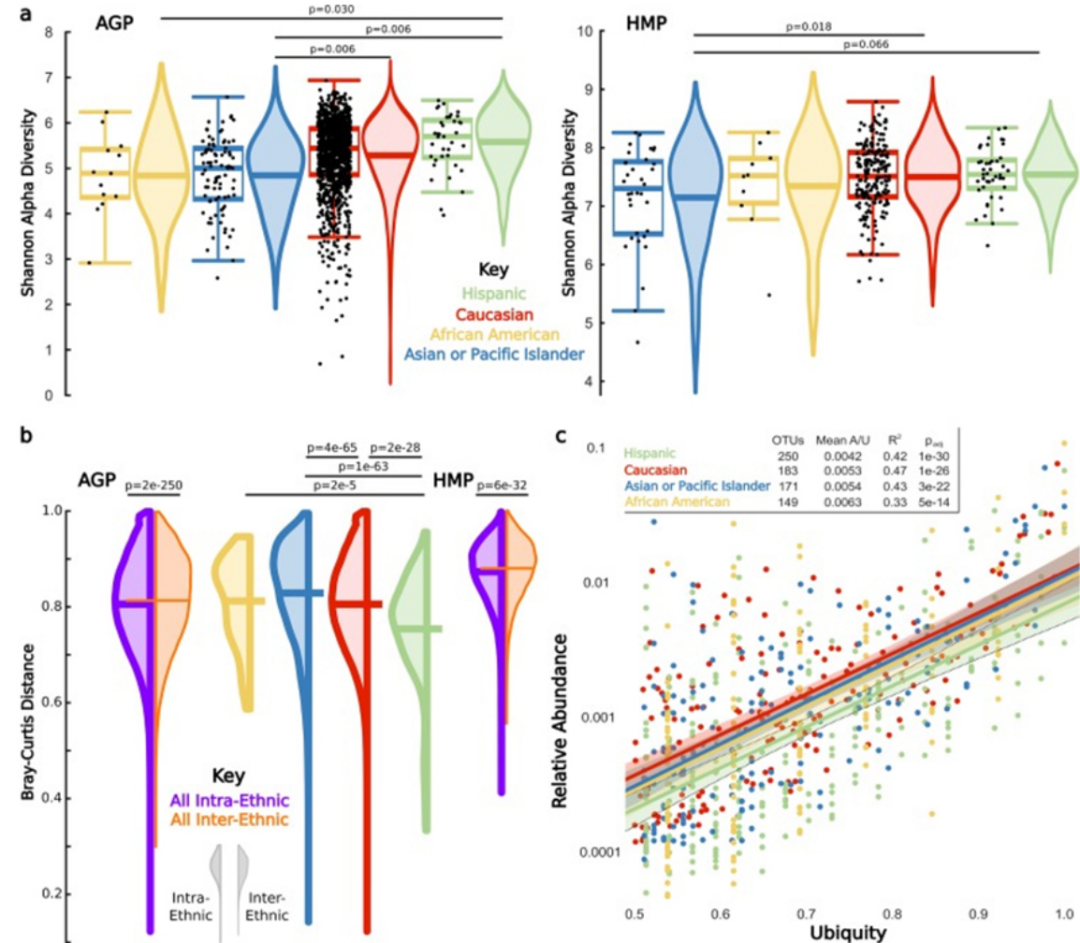

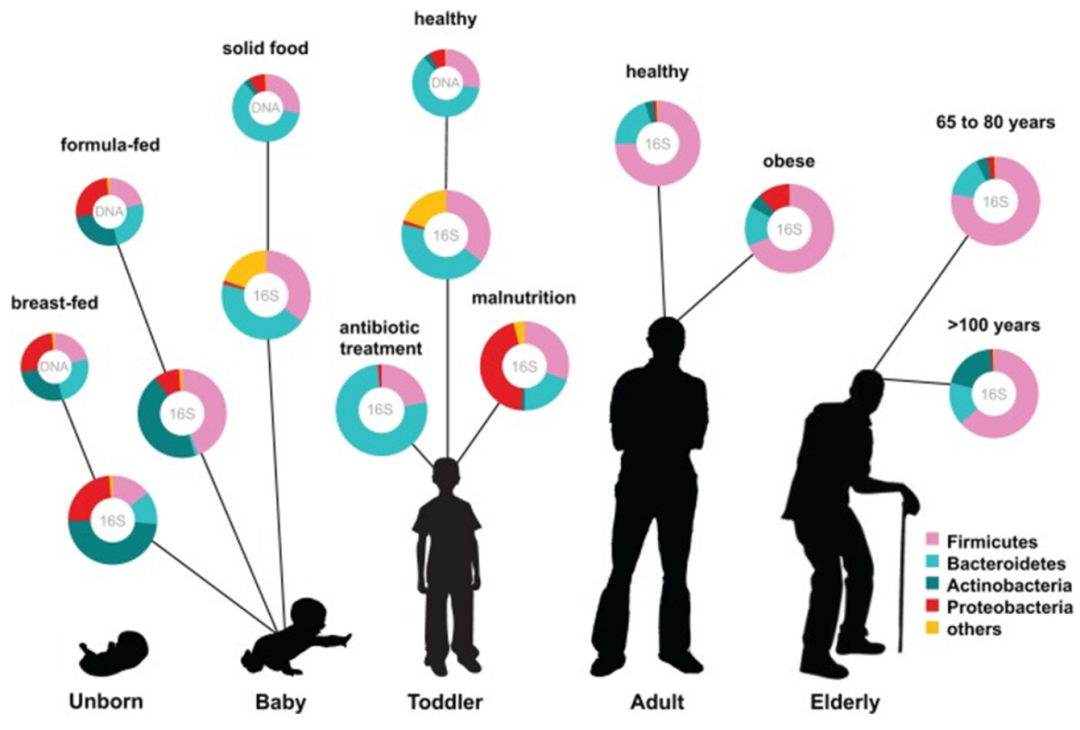

肠道菌群的组成 肠道菌群大致可分为有益菌、有害菌和中性菌三类。有益菌如双歧杆菌和乳酸杆菌等,有助于维生素合成、食物消化及抑制病原菌生长;有害菌如产气荚膜梭菌、艰难梭菌等,一旦失控,大量生长,就会引发多种疾病,产生致癌物等有害物质;中性菌是具有双重作用的细菌,如大肠杆菌等,在正常情况下对健康有益,一旦增殖失控或从肠道转移至身体其他部分,可引发许多问题[1]。 研究表明,健康人群肠道中有益菌的比例较高,而便秘人群和癌症患者中的比例显著降低[1]。 肠道菌群的功能 ◆微生物屏障系统 保护机体免受病原菌入侵。肠道中存在着大量共生菌,可以抵抗病原菌入侵,并维持人体健康,这种作用被称为定植抗力,即外来病原菌难以在已被有益菌占据的肠道环境中“安家落户”。一旦肠道菌群出现紊乱,定植抗力遭到破坏,感染的概率将明显升高[1]。 ◆免疫调节作用 肠道微生物与免疫系统密切相关,能够直接参与机体的免疫调控作用,促进机体免疫系统发育,维持正常免疫功能。通过与宿主的互作,肠道菌群在预防和治疗多种疾病中发挥关键作用[1]。 ◆代谢调节作用 肠道菌群在宿主营养、作息和基因限制下直接参与人体代谢,与人类共同进化,并与肠道黏膜相互作用,在生命周期中参与胆汁酸、胆碱代谢,与糖尿病、肥胖、过敏等代谢类疾病密切相关。基于其代谢机制,通过益生菌/益生元调控菌群可促进健康干预[1]。 ◆内分泌调节作用 可通过调节宿主色氨酸代谢,影响5-羟色胺的生成。此外,某些细菌可产生组胺、GABA等神经活性物质,或通过短链脂肪酸等代谢产物激活迷走神经,参与“肠-脑轴”调控,间接影响宿主的情绪与行为[1]。 ◆药物代谢影响 肠道是药物吸收的主要场所之一,大量的肠道微生物通过分泌多种酶来影响药物的吸收和代谢,从而改变药物的毒性和效能[1]。 微生物群及其代谢物对肠道屏障功能以及免疫和内分泌系统的影响[2] 影响肠道菌群的因素 肠道菌群的形成受多种因素影响,包括宿主基因型、年龄、地理环境以及膳食结构等。 ◆宿主基因型:研究表明,肠道菌群与种族、宿主基因型及血型有关。不同种族的人群拥有不同的肠道微生物组成[3]。 种族与肠道微生物群的多样性和组成有关[3] ◆年龄:随着年龄的增长,肠道菌群会发生动态演变,婴儿期至成年期菌群逐渐稳定,老年人菌群多样性降低[3,4]。 年龄与肠道微生物群的多样性和组成有关[5] ◆地理环境:生活在不同地域的人们,由于独特的环境、气候和生活习俗等,也会影响人体肠道菌群的组成[3,4]。 ◆膳食结构:植物性食物为主的膳食与肠道微生物多样性呈正相关,并与致病共生菌的减少相关。长期以加工食物及动物性食物为主的膳食会增加肠道中厚壁菌门和瘤胃球菌属物种的丰度[3,4]。 如何维护肠道菌群健康? 维护肠道菌群健康,关键在于科学的生活方式:保持均衡饮食,多摄入富含膳食纤维的全谷物、蔬果和豆类,为有益菌提供“养料”;适量运动、保证充足睡眠,有助于维持菌群稳定;必要时可合理补充经临床验证的益生菌或益生元产品;同时应避免滥用抗生素,防止破坏菌群平衡。这些日常习惯,正是呵护你体内“隐形器官”的基础。 图片由AI生成 从一日三餐到作息习惯,每一个小选择,都在塑造你体内的“隐形器官”。守护肠道菌群,就是守护免疫、代谢与神经健康的基石——你的每一个健康习惯,都在为这个看不见的生命系统注入平衡与活力。 参考文献 [1]饶本强,王玉莹,沈宏辉.粪菌移植临床应用[M].北京:科学出版社,2022.1. [2]Álvarez J,Fernández Real JM,Guarner F,Gueimonde M,Rodríguez JM,Saenz de Pipaon M,Sanz Y.Gut microbes and health.Gastroenterol Hepatol.2021 Aug-Sep;44(7):519-535. [3]Brooks AW,Priya S,Blekhman R,Bordenstein SR.Gut microbiota diversity across ethnicities in the United States.PLoS Biol.2018 Dec 4;16(12):e2006842. [4]中国食品科学技术学会益生菌分会.人体肠道菌群主要特征的专家共识[J/CD].中国食品学报,2024,24(7):460-470. [5]Ottman N, Smidt H,de Vos WM,et al.The function of our microbiota: Who is out there and what do they do? Front Cell Infect Microbiol, 2012;2:104.