消除丙肝威胁 科学精准防控——透过数据看丙型肝炎的诊断与管理

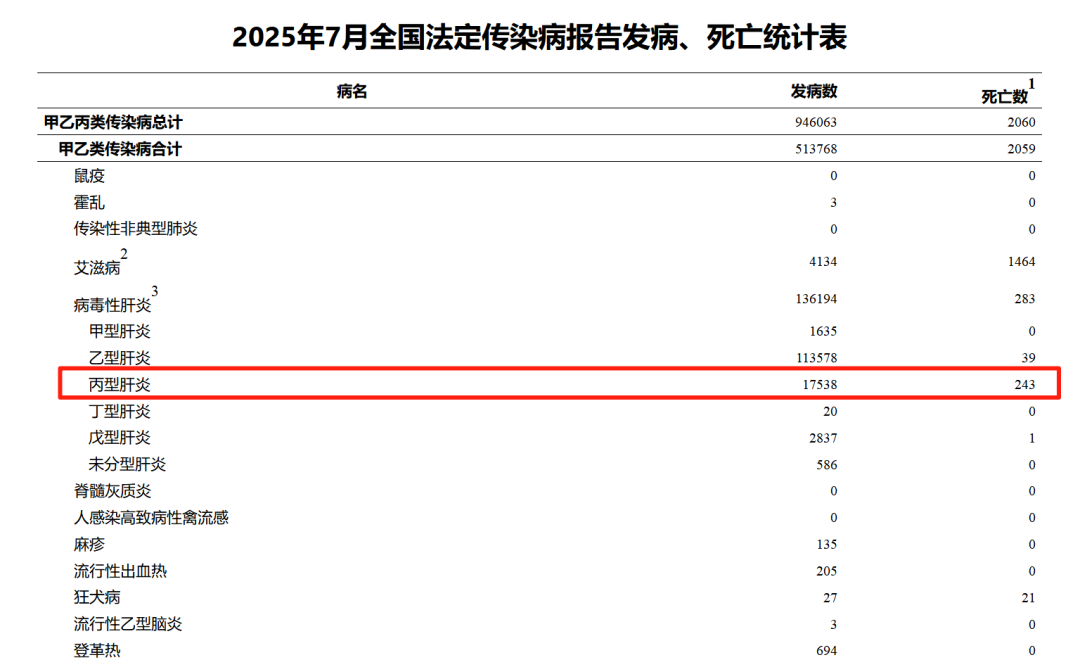

根据中国疾病预防控制中心发布的《2025年7月全国法定传染病疫情概况》,2025年7月全国共报告乙类传染病发病513765例,死亡2059人。其中,病毒性肝炎报告发病136194例,死亡283人。在病毒性肝炎中,乙肝报告113578例,死亡39人;丙肝报告17538例,死亡243人。值得注意的是,丙肝死亡病例占病毒性肝炎总死亡数的85.9%(243/283),成为病毒性肝炎致死的首要原因,远高于乙肝。

认识丙肝:被低估的“沉默杀手”

丙肝被称为“沉默的杀手”,因其感染初期缺乏典型症状,约75%~85%的感染者会发展为慢性肝炎。若未及时干预,15%~30%的慢性患者可能在20年内进展为肝硬化,进而显著增加肝衰竭和肝细胞癌(HCC)的风险[1,2]。

由于隐匿性强,许多患者在出现肝功能失代偿或肝癌时才被确诊,错失最佳治疗时机,这也是丙肝死亡率居高不下的重要原因。

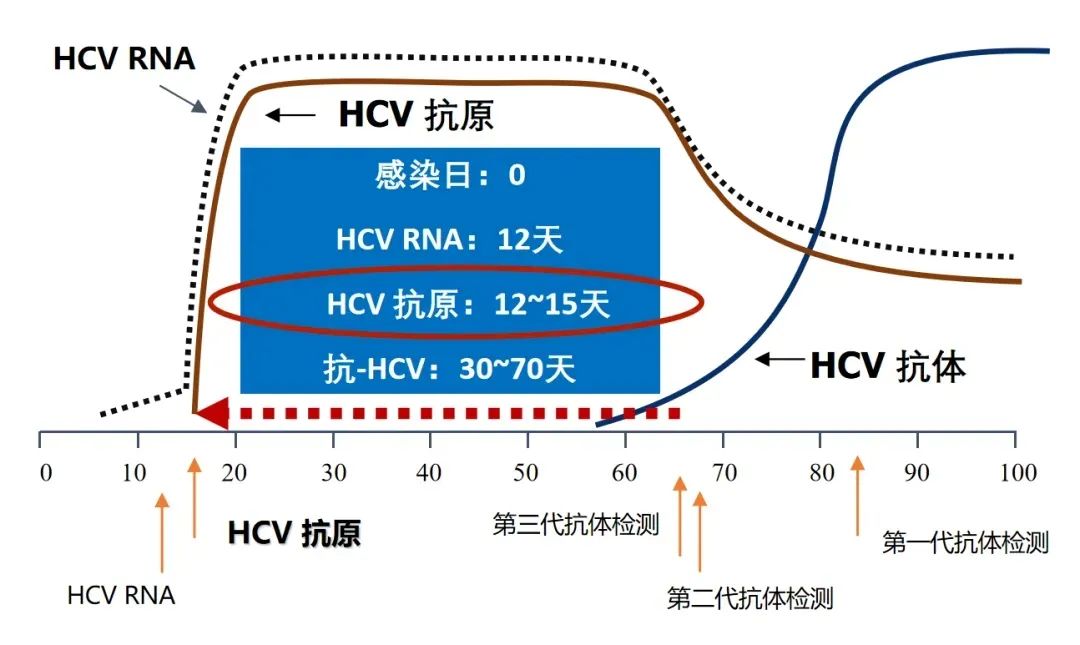

精准诊断:防控丙肝的基石 “可治愈的疾病”不等于“已被治愈的疾病”。丙肝的防控核心在于早发现、早诊断、早治疗。目前临床上主要依赖以下三类检测手段: ◆丙肝抗体检测(HCV-Ab) HCV-Ab是丙肝筛查的常规指标之一,但是HCV-Ab检测有一定的窗口期,平均为70d[3,4,5],对于部分免疫缺陷或免疫系统发育不完全者,HCV-Ab可持续阴性,因此不适于丙肝感染的早期检测,且可能存在漏检风险;另外,HCV-Ab可终身携带,抗体阳性仅提示曾感染,无法区分既往感染或现症感染;同时,HCV-Ab阳性不代表体内存在HCV复制,因此不能用于评估抗病毒疗效[3,6]。 ◆HCV-RNA检测 HCV-RNA一般在患者感染7-14d时,可在血清中检测到[7,8,9],可作为HCV感染的诊断指标。但HCV-RNA检查对标本以及实验室环境和设备的要求都比较高,如果实验标本采集保存不当,会导致病毒核酸降解,导致假阴性。同时,HCV-RNA检测价格较高,耗时较长,对检测人员要求高,很难在基层医院开展,因此HCV-RNA不适用于丙肝感染的大规模筛查[7,10]。 ◆丙肝核心抗原(HCV-cAg)检测 HCV核心抗原检测是20世纪90年代发展起来的新型技术,研究发现HCV-cAg在感染后的12-15d即可检出,且与血清中HCV-RNA载量呈正相关[7,11,12],因此,Chang等[13]认为HCV-cAg是丙肝检测的重要指标,可用于HCV感染的早期筛查;同时,HCV-cAg联合HCV-Ab检测可以用于区分既往感染或现症感染;除此之外,HCV-cAg检测还可用于监测抗病毒疗效和预测持续病毒学应答[14,15]。 科学防控:迈向“消除丙肝”目标 丙型肝炎并非不可战胜。随着直接抗病毒药物(DAAs)的广泛应用,丙肝治愈率已超过98%[16]。然而,“发现即治愈”的前提是“早发现”。 据估计,我国仍有大量丙肝感染者尚未被诊断,尤其在农村和基层地区。要实现世界卫生组织(WHO)提出的“2030年消除病毒性肝炎作为重大公共卫生威胁”的目标,必须:提升检测覆盖率,加强高危人群的主动筛查(如既往有输血史、血液透析、静脉药瘾、不规范医疗操作者等),推动HCV-cAg等适宜技术在医疗机构的普及和应用,完善“筛查-诊断-治疗-随访”一体化服务链条,提升公众对丙肝的认知水平,消除歧视与误解。 让我们正视这一“沉默的杀手”,用科学的方法、先进的技术和全社会的共同努力,揭开丙肝的面纱,推动我国丙肝防控从“可治愈”迈向“可消除”! 参考文献 [1]World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection, 2023. [2]Ghany MG, et al. An Update on Treatment of Genotype 1 Chronic Hepatitis C Virus Infection: 2023 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 2023. [3]江灵,李晟,王芝瑶,燕德敏,黄远帅,王雨涵.HCV核心抗原检测在丙型肝炎感染早期诊断中的应用研究[J].中国临床新医学,2022,15(12):1171-1174. [4]European Association for the Study of the Liver.Electronic address:easloffice @easloffice. eu: European Association for the Studyof the Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2018[J].J Hepatol,2018,69(2):461-511. [5]De Paschale M.Manco MTArpino 0,et al.Threshold value of LAlSON XL ant--CV screening assay predicting positive immunobotting results[J].J Med Virol, 2017,89(10): 1817-1822. [6]Khan H,Hil AMain J,et al.Can hepatitis C virus antigen testing replace ribonucleic acid polymearse chain reaction analysis for detecting hepatitis C virus?A systematic review[J].Open Forum lnfect Dis2017.4(2):ofw25219 [7]宰文静,张扬,袁正宏.一场终结丙肝病毒危害人类的接力跑[J].科学,2021,73(01):14-17+4. [8]刘文俊,杨霞芳,钟秋连,等,丙型肝炎患者RNA载量和肝功能指标及血细胞参数的相关性分析].中国临床新医学,2017,10(12):1168-1171 [9]明媚. 丙肝病毒核心抗原与丙肝抗体联合检测在丙型肝炎诊断中的应用.现代医学与健康研究电子杂志,2018,2(8):46. [10]Wang L.Lv HZhang G.Hepatitis C virus core antigen assay:an alternative method for hepatitis C diaanosisJ.Ann Clin Biochem.2017,54(2):279-285. [11]Laperche s.Nubling C,Stramer SL et al.Sensitivity of hepatitis C virus core anticen and antibody combination assavs in a dloba panel of window period samples[J].Transfusion,2015,55(10):2489-2498. [12]Wasithankasem ,Vichaiwattana P,Auphimai C,et al.HCV core antigen is an alternative marker to HCV RNA for evaluating active HCV infection:implications for improved diagnostic option in an era of affordable DAAs[J].PeerJ,2017,5:e4008. [13]Chang C,Hung CH,Wang JH,et al.Hepatitis C core antigen highly correlated to HCV RNA[J].Kaohsiung J Med Sci,2018,34(12):684-688. [14]卢庆文,董娅,刘红 ,联合检测血清HCV-RNA、HCV-CAg与HCV-Ab对丙型肝炎的诊断价值分析[J]实验与检验医学,2017,35(5):752-754 [15]Farci P,Wollenberg K.Diaz ,et al.Profibrogenic chemokines and viral evolution predict rapid progression of hepatitis C to cirrhosis[J].Proc Natl Acad Sci U S A,2012,109(36):14562-14567. [16]AASLD. Hepatitis C: from diagnosis to cure–advances in the past decade[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2023, 20(5): 273–288. DOI: 10.1038/s41575-023-00765-8.